বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা: নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনের এখনই সময়

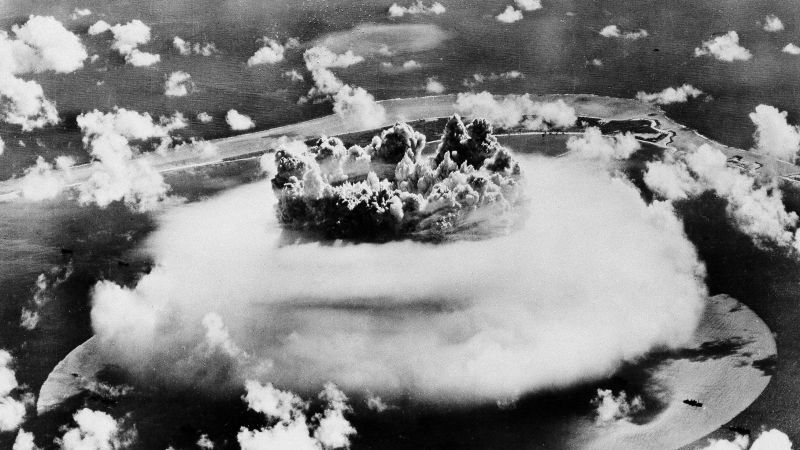

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের কারণ। জলবায়ু পরিবর্তন মানব জীবন এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। একদিকে বিভিন্ন দেশে নব্য-ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে, অন্যদিকে সামরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা বাড়ছে। ফিলিস্তিনে গণহত্যা এখনো চলছে, এবং সুদান, ইউক্রেন ও মিয়ানমারের মতো দেশগুলোতে যুদ্ধ চলছেই। শ্রমিকেরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মূলত, আমরা এমন একটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে বাস করছি, যেখানে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রসারের কারণে ক্রমাগতভাবেunequalতা, দারিদ্র্য এবং যুদ্ধের বিস্তার ঘটছে, যা আমাদের একটি বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন দ্রুত বিকল্প চিন্তা করা।

এই প্রেক্ষাপটে, প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনালের হাভানা গ্রুপ ২০২৪ সালের শেষ দিকে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order – NIEO) গঠনের জন্য কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি কর্মসূচির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। পুরনো এই কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতি ও মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু তেল সংকট এবং বিভিন্ন দেশের ঋণের কারণে এটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতা করে।

তবে, বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচি সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিগত ৫০ বছরে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির কারণে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

নতুন কর্মসূচিতে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে একটি “টেকসই ভবিষ্যৎ” এবং “সবার জন্য সমৃদ্ধি” নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারগুলোর জন্য জলবায়ু, শিল্প, অর্থ, প্রযুক্তি এবং সুশাসন – এই পাঁচটি প্রধান খাতে সম্মিলিত পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত ৩১টি পদক্ষেপের মধ্যে পুরনো এবং নতুন উভয় ধরনের বিষয় রয়েছে। পুরনো পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাণিজ্য শর্তাবলী উন্নত করার প্রচেষ্টা এবং নতুন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিসোর্স রিসাইক্লিং ক্লাব তৈরি ও ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্পদ ও সম্পদের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, পরিছন্ন বিদ্যুতের প্রাচুর্য, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার অবসান, পরিবেশগতভাবে ন্যায্য বিনিময় এবং জলবায়ু ক্ষতিপূরণের মতো বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ৩১টি প্রস্তাবকে মিশরের প্রয়াত অর্থনীতিবিদ সামির আমিন-এর “ডি-লিংকিং” ধারণার সাথে তুলনা করা যায়। আমিন মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৌশলের মূল ভিত্তি হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেওয়া চাহিদা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করা।

আমিন-এর মতে, ডি-লিংকিং এজেন্ডার মূল বিষয়গুলো হলো— স্থানীয় পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্পায়ন, কৃষক সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং উৎপাদনশীল কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক নীতির ওপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনালের কর্মপরিকল্পনায় এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

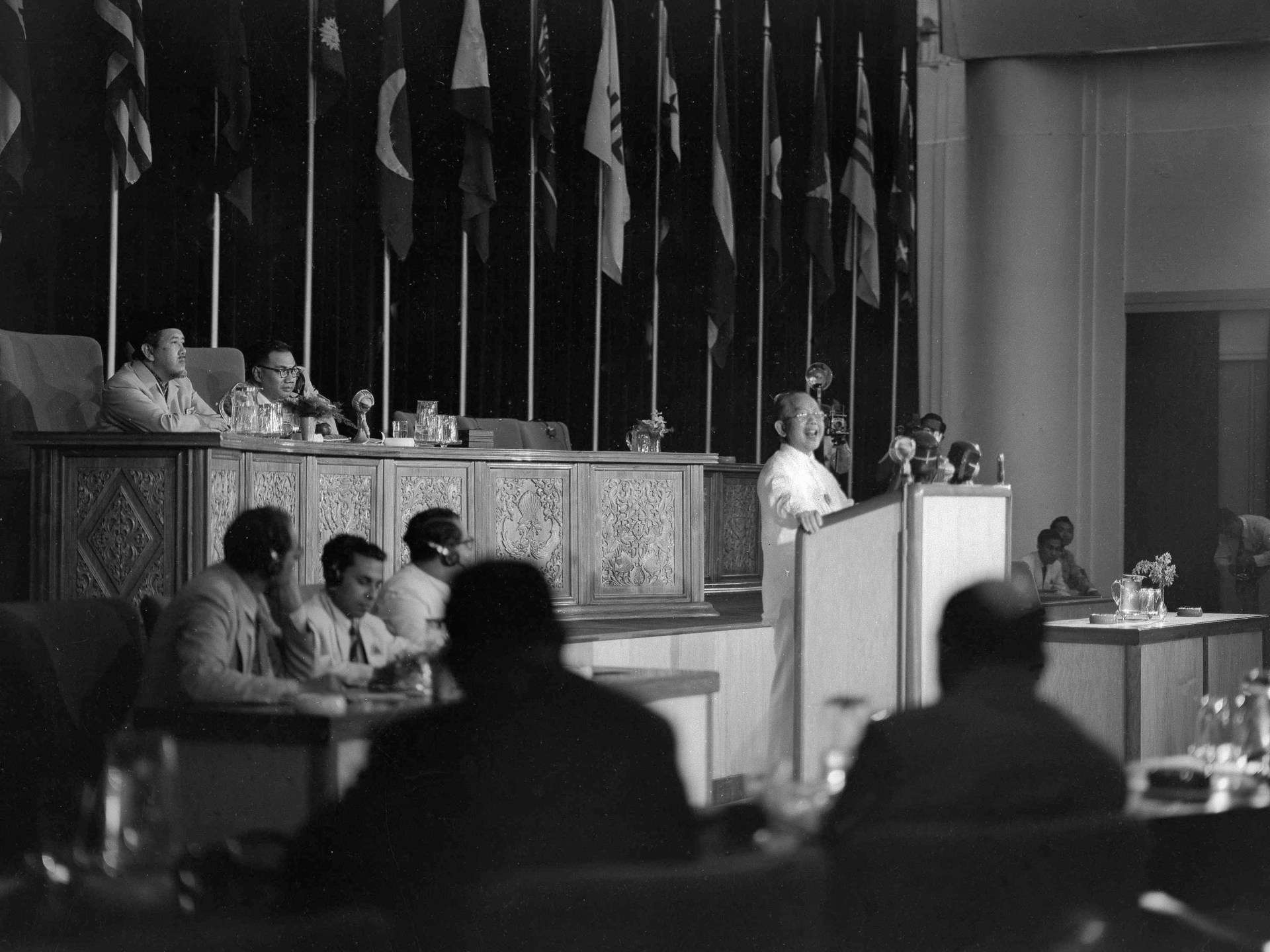

কর্মসূচির প্রতিটি প্রস্তাবের কেন্দ্রে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, নেটওয়ার্ক, কাঠামো এবং কমিশন তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এই উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলনের মূলনীতি— “ঐক্যে বৈচিত্র্য” -পুনরায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশ ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ এজেন্ডা তৈরি করতে একত্রিত হয়েছিল।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদগুলো বিবেচনা করলে এই কর্মসূচিকে হয়তো অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। তবে, উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন দূর করে একটি ন্যায়সংগত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হলো, এই নতুন বিশ্ব গড়ার জন্য আমরা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতে পারি? কর্মসূচিটি বলছে, আমরা পারি। তবে, পুঁজিবাদের প্রসারের কারণে সরকার ও শাসকশ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রায়শই, সরকারগুলো এই প্রবণতার সুবিধাভোগী হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারগুলো কেবল উন্নত বিশ্বের পুঁজির শিকার নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিশ্ব পুঁজিবাদী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং এর থেকে লাভবান হয়।

সুতরাং, আলোকিত শাসক শ্রেণির কাছ থেকে মুক্তির পথ চেয়ে না থেকে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। গায়ানীয় ইতিহাসবিদ ও বিপ্লবী ওয়াল্টার রডনির ভাষায়, “শ্রমজীবী মানুষ” -এর ক্ষমতায়ন জরুরি। অতীতে, শ্রমিক ও কৃষকদের স্ব-উদ্যোগ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমানে, বিশ্বের ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৬ জনই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যা দরিদ্রতম দেশগুলোতে ১০ জনের মধ্যে ৯ জনে পৌঁছেছে। এই বাস্তবতাকে বিবেচনা করে, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আনুষ্ঠানিক মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের বাইরে অনানুষ্ঠানিক ও স্ব-কর্মসংস্থানমূলক শ্রম এবং প্রজননমূলক শ্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্মিলিতভাবে উন্নতি করতে হলে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবারও অপরিহার্য। এটি সম্ভব না হলে, বিশ্ব পুঁজির অনাচার, সহিংসতা, দারিদ্র্য এবং অসমতা কখনোই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

তথ্য সূত্র: আল জাজিরা