ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা: পুরনো ‘সীমানা’ ভেঙে যুদ্ধের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ভারত – ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার অস্থির সীমান্তে আপাতত অস্ত্রের ঝনঝনানি কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। কয়েকদিন ধরে চলা ব্যাপক গোলাগুলির পর, উভয় দেশই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। তবে পরিস্থিতি এখনো সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি।

গত ৭ই মে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে হামলা চালায়। ভারতের দাবি, এগুলো ‘সন্ত্রাসী ঘাঁটি’। এর আগে, ২২শে এপ্রিল, ভারতীয়-শাসিত কাশ্মীরের পাহালগামে ২৬ জন নিহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন পর্যটক। ভারত এই ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে। যদিও পাকিস্তান তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

ভারতের এই পদক্ষেপের পরেই উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। দুই প্রতিবেশী দেশই একে অপরের সামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হতে পারতো। উভয় পক্ষই তাদের হামলায় প্রতিপক্ষের বড় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে, যদিও প্রাথমিক তথ্যে উভয় দেশের সামরিক ঘাঁটিতে সীমিত ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই পরিস্থিতিতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে পুরনো কিছু ‘সীমানা’ ভেঙে গেছে, যা সহজে সারানো সম্ভব নাও হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংকট গবেষণা সংস্থার (International Crisis Group) নয়াদিল্লির একজন বিশ্লেষক প্রবীণ ডোনথি আল জাজিরাকে জানান, “ভারত ও পাকিস্তান এখন এমন এক ‘সশস্ত্র সহাবস্থান’-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, যেখানে কূটনীতির সুযোগ খুবই কম এবং সামান্য ভুলেরও অনেক বড় বিপদ”। তিনি আরও বলেন, “এই পরিস্থিতি উভয় দেশ বা এই অঞ্চলের জন্য ভালো নয়, কারণ সামান্য ভুলের কারণেও যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর ভারত বিভাগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। সেই থেকেই কাশ্মীর সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত। কাশ্মীর নিয়ে তারা চারটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। চীনও এই অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর, যখন বাংলাদেশের জন্ম হয়, ভারত ও পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রায়ই জাতিসংঘের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে, ভারত, সিমলা চুক্তির কথা উল্লেখ করে আলোচনাকে দ্বিপাক্ষিক রাখার ওপর জোর দেয়।

তবে অতীতেও যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯৯ সালে, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে কারগিলের উঁচু এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে চাপ দিয়েছিলেন।

এবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন। তিনি বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে তিনি উভয় দেশের সঙ্গে কাজ করতে চান। এরপর তিনি বাণিজ্য চুক্তির শর্ত হিসেবে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের মধ্যস্থতা, কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এবং ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক স্টিমসন সেন্টারের ফেলো ক্রিস্টোফার ক্লারি আল জাজিরাকে জানান, “ভারত সবসময় কাশ্মীর বিতর্কে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, যদিও সংকট ব্যবস্থাপনায় মাঝে মাঝে তারা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য চেয়েছে”।

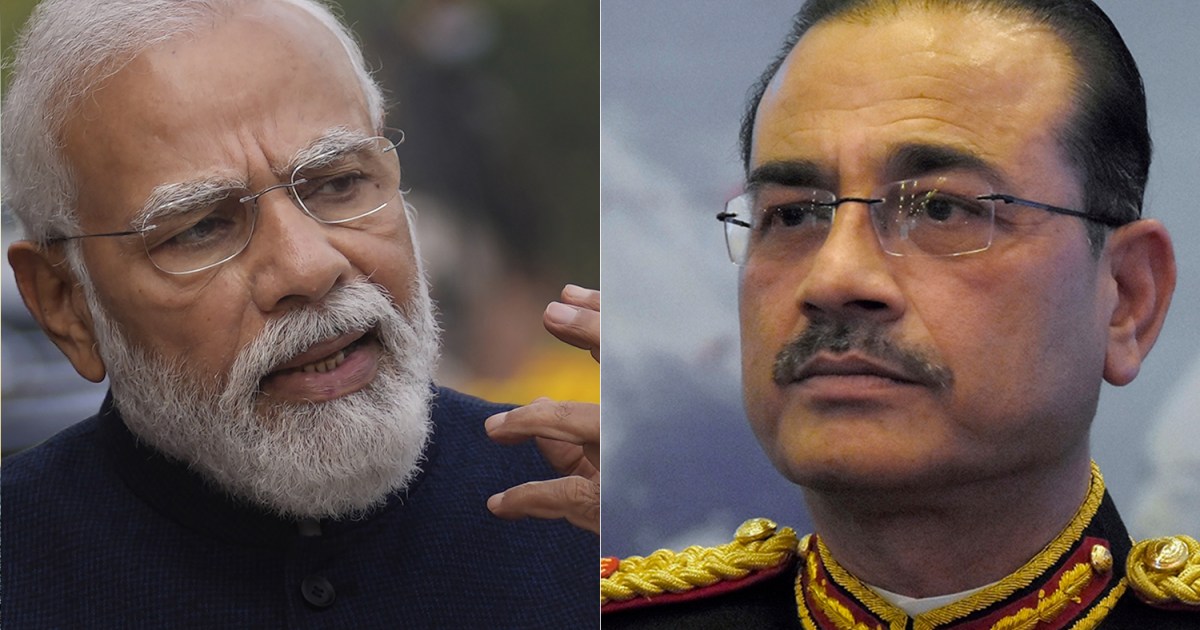

পাহালগামের ঘটনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি traditional অবস্থানেই ছিলেন। তিনি বলেন, “সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে হতে পারে না”। তিনি আরও বলেন, “জল এবং রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না”, যা সিন্ধু জল চুক্তি থেকে ভারতের সরে আসার ইঙ্গিত দেয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে সহায়তা করার জন্য ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, মোদি দাবি করেন, ভারত শুধুমাত্র সামরিক অভিযান ‘স্থগিত’ করেছে, যা দ্বিপাক্ষিকভাবে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি ট্রাম্প বা তার প্রশাসনের কথা উল্লেখ করেননি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুমন্ত বোস বলেন, কাশ্মীর সমস্যায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আবারও জেগে উঠেছে।

তবে ক্লারির মতে, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেনের মতো অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বৈদেশিক নীতির কারণে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারে, যা ভারতের জন্য সহায়ক হতে পারে।

বোস আরও বলেন, ভারত ও পাকিস্তান গত সপ্তাহে শহরগুলোতে হামলা চালিয়ে শুধু ‘সীমানা’ অতিক্রম করেনি, ‘রুবিকনও’ (Rubicon) অতিক্রম করেছে।

ভারত ৭ই মে’র হামলায় ‘সন্ত্রাসী অবকাঠামো’-কে নিশানা করেছে বলে জানায়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সিন্দুর’।

মোদি তার বিবৃতিতে দাবি করেন, ভারতের হামলায় ১০০ জনের বেশি সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। তবে পাকিস্তানের দাবি, মে মাসের হামলায় নিহত হয়েছেন ৩১ জন বেসামরিক নাগরিক, যাদের মধ্যে ২ জন শিশুও ছিল।

উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে যে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের মুজাফ্ফরাবাদ ও কোটলি ছাড়াও, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের চারটি শহরে আঘাত হেনেছে। শহরগুলো হলো, বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে, শাকার গড় এবং শিয়ালকোটের কাছে একটি গ্রাম। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর এই প্রথমবার ভারত পাঞ্জাবে আঘাত হেনেছে।

উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত অভিযোগ করে যে পাকিস্তান ড্রোন ব্যবহার করেছে। যদিও পাকিস্তান তা অস্বীকার করে। এরপর ভারত পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর করাচি ও লাহোরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ড্রোন হামলা চালায়। ১০ই মে ভোরে, উভয় দেশই কাশ্মীর ছাড়াও একাধিক প্রদেশে একে অপরের সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

পাকিস্তান তাদের অভিযানকে ‘অপারেশন বুনিয়ান মারসুস’ (Operation Bunyan Marsoos) নামে অভিহিত করে। তারা ভারতীয় বিমান ঘাঁটি এবং ক্ষেপণাস্ত্রের গুদামগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এর মধ্যে ছিল, ড্রেঙ্গিয়ারি, উধমপুর, উরি ও নাগরোটা (কাশ্মীর), পাঠানকোট, বিয়াস ও আদামপুর (পাঞ্জাব), এবং গুজরাটের ভুজের মতো স্থান। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী জানায়, তারা বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ভূপাতিত করেছে, তবে চারটি বিমান ঘাঁটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

সামরিক ইতিহাসবিদ ও কৌশল বিশ্লেষক শ্রীনাথ রাঘবন আল জাজিরাকে বলেন, “আমরা জানি না ভারতের কত ক্ষতি হয়েছে, তবে পাকিস্তান যে ভারতের ওপর আঘাত হানতে পারে, তা প্রমাণ করেছে”। তিনি আরও বলেন, “সীমানা রক্ষার ক্ষেত্রে, পাকিস্তান এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, তারা ভারতীয় সামরিক স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম।

অন্যদিকে, ভারত রাওয়ালপিন্ডির কাছে নুর খান বিমান ঘাঁটি, চাকওয়ালের মুরিদ বিমান ঘাঁটি এবং শোরকোটের রফিকি বিমান ঘাঁটিতেও হামলা চালায়।

রাঘবনের মতে, “ভারত প্রমাণ করেছে যে, তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী বা সামরিক অবকাঠামোতে আরও হামলা চালাতে প্রস্তুত”। ২০১৯ সালের বালাকোটে ভারতীয় বিমান হামলার ঘটনার থেকেও এবারের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক বেশি তীব্র।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৩ সালের হামলাগুলো ভারতের জন্য একটি নতুন ‘বেসলাইন’ তৈরি করবে। রাঘবন বলেন, “ভবিষ্যতে ভারত সম্ভবত একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এমনকি তার থেকেও বেশি। বালাকোট এবং বর্তমান সংকটের দিকে তাকালে এমনটাই মনে হয়।

পাহালগাম হামলার পরপরই ভারত ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, ভারত সিন্ধু অববাহিকার তিনটি নদীর জল ব্যবহার করে এবং পাকিস্তান পায় তিনটি পশ্চিমা নদীর জল।

পাকিস্তানের জন্য এই নদী ব্যবস্থা জীবনরেখা স্বরূপ, যা তাদের কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য। ভারতের এই পদক্ষেপকে পাকিস্তান ‘যুদ্ধ ঘোষণা’ হিসেবে অভিহিত করেছে।

পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো বলেন, “হয় জল প্রবাহিত হবে, না হয় তাদের রক্ত”।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার তিন দিন পরও ভারত এখনো চুক্তিতে পুনরায় যোগ দেয়নি। মোদির সাম্প্রতিক বক্তব্যে, “জল এবং রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না”, ইঙ্গিত করে যে, ভারত এখনো চুক্তিতে ফেরার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পারমাণবিক শক্তিধর দেশ দুটির মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়।

সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা ক্লারির মতে, “অতীতে পারমাণবিক অস্ত্রের উপস্থিতির কারণে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক ছিল। ভারতের লক্ষ্য ছিল, পারমাণবিক ঝুঁকির সম্ভবনা এড়িয়ে পাকিস্তানকে শাস্তি দেওয়া”।

তবে মোদির সাম্প্রতিক মন্তব্যে মনে হচ্ছে, ভারত সেই দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করছে। তিনি বলেন, “ভারত কোনো পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল সহ্য করবে না। পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের আড়ালে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসী আস্তানায় ভারত যথাযথ ও দৃঢ়ভাবে আঘাত হানবে”।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক ডোনথির মতে, মোদির এই মন্তব্য ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি “মৌলিক পরিবর্তন” নির্দেশ করে। তিনি বলেন, “উভয় পক্ষই এখন বৃহত্তর ঝুঁকি নিতে এবং পারমাণবিক থ্রেশহোল্ডের নিচে উত্তেজনা বাড়াতে আগ্রহী”।

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের (সামরিক বাহিনী এবং সরকার) এক করে দেখাটাও উদ্বেগের কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ডোনথি বলেন, “সন্ত্রাসী এবং তাদের (কথিত) পৃষ্ঠপোষকদের একত্রিত করা গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। এমনটা ধরে নেওয়া হয় যে, তারা একই সূত্রে গাঁথা। এমন ধারণা বাস্তবতাকে বিবেচনা করে না, যেমন যুদ্ধবিরতি।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি)-তে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা ২০২১ সালে নবায়ন করা হয়।

ডোনথি বলেন, সামরিক সংঘাতের মাত্রা কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি এখন আরও বিপজ্জনক। তিনি আরও বলেন, “একটি সন্ত্রাসী হামলাও যুদ্ধের কারণ হতে পারে, যা কূটনীতির কোনো সুযোগ রাখবে না এবং কোনো প্রশ্নও তৈরি করবে না। উভয় পক্ষের প্রতি বৈরী কোনো শক্তি এই সুযোগ নিতে পারে।

তথ্য সূত্র: আল জাজিরা